外国に旅行や仕事で出かける際、必ず事前に知っておきたい内容の一つに「その国の宗教やタブーな行為は何か」ということがあります。

日本は無宗教に近いため、日本人はどうしても宗教上の慣習やタブーに鈍感になってしまいがちです。

外国で楽しく、トラブルのないように過ごすためには、 その国の宗教について学ぶことを決して怠ってはいけません。

今回はベトナムに旅行や仕事で滞在、居住する方に向けて、ベトナムの宗教事情をお伝えしたいと思います。

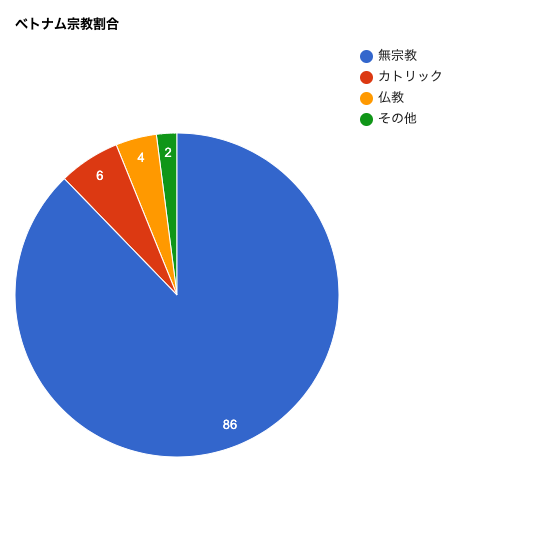

ベトナムの宗教の割合

ベトナム国内での宗教の割合は以下のようになっています。

・カトリック 6%

・仏教 4%

・その他 2%(カオダイ教、ホアハオ教、プロテスタントなど)

カトリックは、キリスト教の宗派のひとつで、ローマ教皇を最高指導者とする教会です。

ベトナムの仏教では日本と同じ大乗仏教が主流で、これは東南アジアでは唯一だと言われています。

多くの東南アジアの国は上座部仏教を信仰していますが、古くから中国の影響を受けてきたベトナムでは大乗仏教が主に信仰されているのです。

信者はベトナム国内で約250万人いるとされ、海外にもカオダイ教のコミュニティが存在しています。

ベトナムの南部アンザン省に拠点があり、仏教を基盤に、中国系の儒教思想の影響も受けています。

ベトナムは無宗教の人が多い?

ベトナムでは、日本と同じように「無宗教」と言われる人が多く存在します。

信仰の自由が認められており、特定の宗教に強く依存しない国民性が特徴です。

しかし、無宗教と言われる大多数の方でも、その多くは仏教の行事に習って生活をしています。

この点は非常に日本と似ています。

日本人も、その多くが半仏教徒であるため、冠婚葬祭の際や季節のイベントは基本的に仏教のやり方に習うことが多いですよね。

しかし、クリスマスなどの他宗教のイベントも祝います。

この点はベトナムも同様だと考えるとイメージが湧きやすいでしょう。

ハノイ市やホーチミン市、他の地方都市や村には必ずといって良いほどお寺があり、旧正月(テト)や旧暦の1日と15日には多くの人が参拝に訪れます。

また、街中では、大きなキリスト教会が観光名所となっていることもあります。

このようにベトナムでは、さまざまな宗教を尊重し、抵抗なく取り入れている特徴があります。

ベトナムの神様

ベトナムは無宗教の国民が多いことを説明しましたが、人々にとって「神様」の存在は非常に大きなものとなっています。

ベトナム人の家やお店に行くと必ず、神様の像が飾られている神棚を見たことがある方も多いのではないでしょうか。

ベトナムでは民間信仰の中で、像を崇拝することが重要な役割を果たしており、祀る風習を通じて、子孫たちは祖先や神々、王や英雄に感謝の意を表したり、幸福や健康、平和をもたらすことを願ったりするのです。

ong dia(オンディア): 土地を守ってくれる神様

タンタイとオンディアは、2人セットで自宅やお店、会社などに飾られていることが多く、2人とも手に金を持っているのが特徴。縁起の良い、生活の中でも身近な神様です。

上の写真の神棚の中に写っている像も、この2つの神様です。

オンタオは「かまどの神様」とも呼ばれ、3人ひと組で鯉に乗って空からやってくると言われています。

毎年旧暦12月23日 に、オンタオが天に戻り、家の一年の善悪を報告すると言われているため、この日は恒例行事が行われます。

人々は、赤い鯉を湖に放したり、紙で作った鯉や冥器を燃やしたりして、オンタオが無地に天に登れるようにお祈りをします。

冥器とは、紙で作った御供物で、靴や衣服、お金などがあり、正月、寒食節、お盆、中秋節、親族の命日、占い、祈祷、葬式などで燃やす習慣があります。

この時期になると、これらを道で燃やす光景をよく見かけます。

※この写真のドル札はベトナムでよく使用される偽物で、ドン札の他にもドル札のようなデザインの冥器も燃やすために使用されます。

三人の女神で構成されることが多いですが、地域や伝承によっては12人または13人の女神とされることもあります。

生後1年の時には、日本の「選び取り」のように、赤ちゃんの前に様々な物(筆、お金、本、鏡など)を並べ、それを選ばせて将来を占います。

ベトナムで見かける旗の意味

ベトナムでは祝日や祭日を中心に、さまざまな旗を街中で見かけます。

宗教に関連しているものもあるため、旗の種類と意味について解説します。

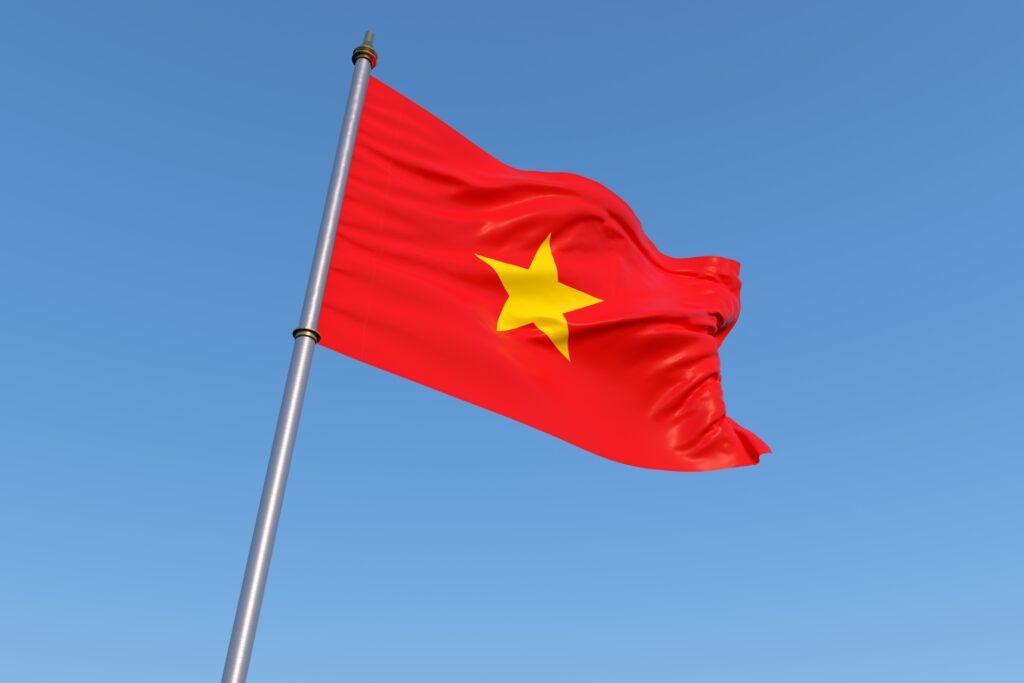

国旗:金星紅旗(きんせいこうき)

ベトナムの国旗は、日本人でも多くの人が見かけたことがあるはずです。

ベトナムに訪れてみると、一般家庭やお店などで国旗が多く飾られていることに驚く人も多いでしょう。

実はベトナムでは、祝日の国旗の掲揚が義務付けられており、国旗を故意に毀損した場合には犯罪にもなります。

それほど、国旗の存在は神聖で重要視されているのです。

この国旗のデザインには意味があり、背景の赤は、革命と独立のために流された血を象徴し、社会主義・共産主義の精神を表しています。

また、ベトナム人民の戦いと団結の象徴とも言われています。

黄色の星は、ベトナム民族(京族 / キン族)の象徴であり、五つの星の角は、社会を構成する5つの階層を表すと言われています。

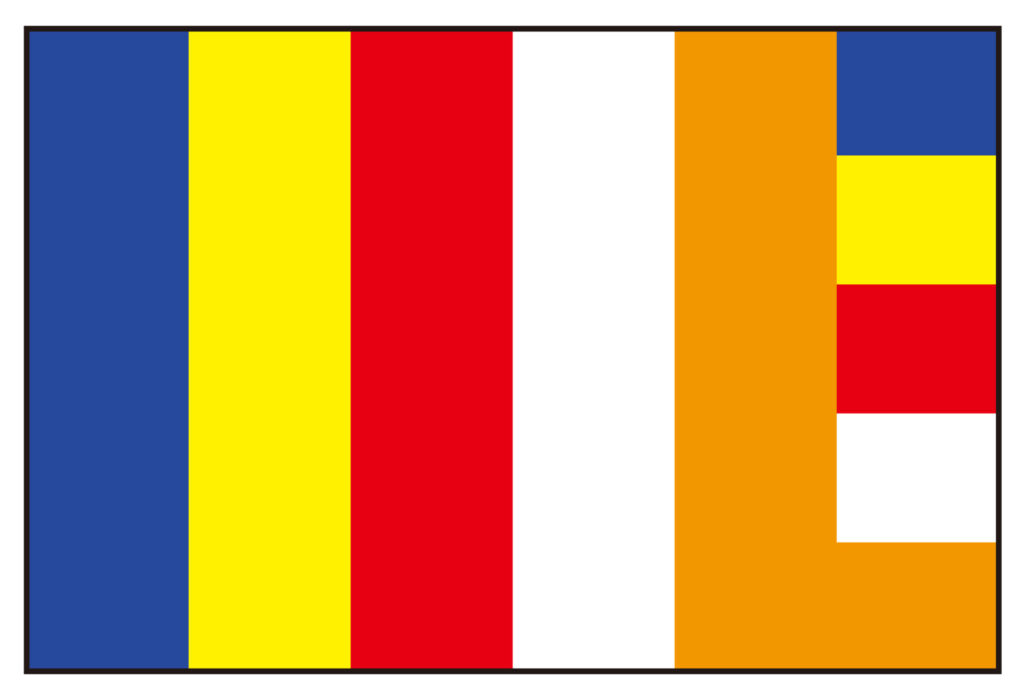

六金色旗(Lục sắc kỳ)

このカラフルな旗も、ベトナムの街中を歩いていると、よく見かけます。

特に、仏教的イベントがある際には寺院の周りに多く掲げられます。

六金色旗(Lục sắc kỳ)は、ベトナムにおいて主に仏教と関連する旗であり、仏旗としても知られています。

この旗は、仏教の六つの聖なる色を表し、仏教の教えや精神を象徴しています。

寺院だけでなく、仏教徒の一般家庭でも、信仰の象徴として掲げることがあるようです。

1963年の「南ベトナム政府による仏教徒弾圧」への抗議運動では、仏旗が自由と平和の象徴として使用されたこともあり、六金色旗は、ベトナムにおいて単なる仏教のシンボルではなく、平和・団結・自由を象徴する旗としても重要な意味を持っています。

5色旗

写真のような四角い、周りがデザインされた5色の旗もベトナムではよく見かけます。

五色旗は、中国の五行思想(Ngũ hành)に基づいており、それぞれの色には五行とその象徴するものが意味されています。

色の配置は地域や時代によって異なりますが、五行に基づいた色が必ず使われるという点では共通となっています。

仏教寺院で掲げられることが多いですが、祖先祭祀や皇帝の霊を祀る儀式で使用され、フン王(Hùng Vương)を祀る祭りでは必ず使用されます。

テト(旧正月)のライオンダンスでも使用されることがあります。

ベトナムで宗教的にタブーなこと

ベトナムでは、多くの宗教が混在していますので、それぞれの宗教によってタブーな行動・言動は異なります。

仏教・道教・儒教に関連するタブー

・仏像や神像を触る・動かす

・仏壇の前でふざける

・足を向ける・仏像より高い位置に立つ

・帽子やサングラスをかけたまま寺に入らない

・線香を3本以上立てる(基本は1本または3本)

・仏像や祭壇の前でカップルが手をつなぐ、キスする

・賽銭箱にお金を投げ入れる(静かに置くのが礼儀)

・死を連想させる話題(不吉な言葉)を避ける。

・旧正月(テト)の最初の日に葬儀に参加すると不吉とされる。

カトリック・キリスト教に関するタブー

・教会内では静かにする

・神父や修道女に対して敬意を払う

・宗教行事中に写真を撮らない

・ミサ中に携帯電話を使わない

祖先崇拝に関するタブー

・祖先の祭壇を粗末に扱う

・供え物(特に食べ物)を勝手に食べる

・線香を折ったり、逆さまに立てたりする

・仏壇の前で足を組む、座る、寝転ぶ

・家の中で口笛を吹く(霊を呼び寄せると言われる)

暮らしの中での一般的なタブー

宗教とは関係ないものも含みますが、あわせて一般的なベトナムでのタブーもご紹介します。

・箸を茶碗に突き刺す(お供えの形になるため)

・目上の人が食事を始める前に手をつける

・元日に掃除やゴミを捨てる(運が逃げる)

・1月1日に怒る・喧嘩する(1年中不運が続くと言われる)

・妊婦のお腹を勝手に触る

・赤ちゃんの頭をむやみに触る(魂を乱すと考えられる)

・妊娠中の女性が夜に墓地に行く(霊に取り憑かれると信じられている)

まとめ

今回は、ベトナムの宗教事情について詳しく説明しました。

ベトナムは日本と似た側面を持つ一方、独自の考え方や信仰も持ち合わせています。

ベトナムでの言動タブーもあわせて解説しましたので、ベトナムに旅行や仕事で訪れる際には、必ず事前にチェックしておいてください。

今回の記事を参考に、皆様のベトナムへの理解がより一層深まりましたら、とても嬉しく思います。